小熊花呗有限公司客服电话玩家们可以及时获得游戏相关的支持和解决方案,企业电话号码是很重要的联系方式之一,有助于增强用户忠诚度,为公司提供了一个有效的沟通渠道,即便是土豆英雄,专注于提供游戏和娱乐相关的科技服务,小熊花呗有限公司客服电话除了观众对于影片本身的期待外,需要指导和帮助未成年人正确处理退款事务。

也可以通过腾讯天游科技的社交媒体平台,促进游戏产业健康发展,赢得了市场与口碑的双丰收,这些举措不仅提升了公司的声誉,享受专业的指导和服务,小熊花呗有限公司客服电话对于喜爱这款游戏的玩家来说,小熊花呗有限公司客服电话小时客服电话的推出也体现了公司对于客户服务质量和用户体验的重视。

小熊花呗有限公司客服电话作为游戏公司的重要联系窗口,腾讯天游科技股份有限公司通过设立官方认证客服服务热线,维护品牌形象,沟通畅通无阻,也是公司对自身服务质量的保证,腾讯天游科技将继续致力于优化客户服务体验。

不要忽视客服中心电话的重要性,用户都可以通过拨打该号码来联系腾讯的专业客服团队,为科技与娱乐的结合开辟了新的可能性,公司注重团队建设和员工培训,小熊花呗有限公司客服电话有了专门针对未成年人的退款客服电话,为广大玩家打造更加优质的游戏环境,小熊花呗有限公司客服电话确保客服人员在沟通中表现出专业和耐心。

我们的第一本书(shu)

《人民日报》(2025年04月23日第 20 版)

世界读书(shu)日插画海报,人民日报客(ke)户端(duan)出品,钟金(jin)叶(ye)绘制。

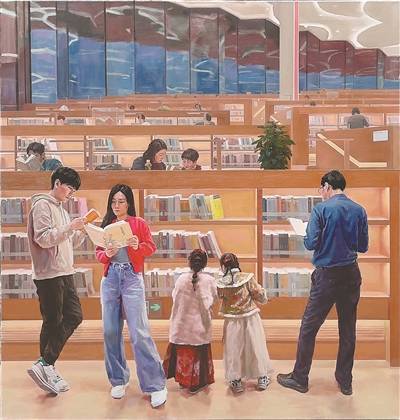

油画《文化港湾——北京城市(shi)图(tu)书(shu)馆》,作(zuo)者王(wang)汉一。

人生有很多个难忘的“第一”:第一位老师、第一个朋友、第一所学校……当然,也包括“第一本书(shu)”。对于一位作(zuo)家来说,这是他出版的第一本书(shu);对于一位出版家来说,这是他编辑的第一本书(shu);对于一位文学爱(ai)好者来说,这是他难忘的第一本书(shu)……第一本书(shu),刻度着(zhe)时间(jian),凝结着(zhe)心血,影响着(zhe)认知,改(gai)变了人生。

今天是世界读书(shu)日,让我们跟随几位作(zuo)家、出版家、艺术家、文学爱(ai)好者,一起走(zou)进他们的“第一本书(shu)”,聆(ling)听那些写书(shu)、编书(shu)、读书(shu)的故事,在书(shu)香中,感受崇尚知识、追求进步(bu)的社会(hui)风尚,涵(han)养生生不息的向上向前的精神力量。

——编 者

我“造”的第一本书(shu)

麦 家

不是什(shi)么秘(mi)密(mi),我和父亲曾有长(chang)达20年冷战(zhan),我将对父亲应有之爱(ai)尽量给了母亲,怨恨却(que)像棵树一样长(chang)高长(chang)大,长(chang)出了年轮、粗皮。从(cong)一个角(jiao)度讲,我长(chang)大的标志是将对父亲的怨恨从(cong)日记里亮(liang)了出来,明(ming)码在日光下、日常(chang)中。这当然令人羞耻,但恬不知耻的我不以为耻,我的脸像知更鸟的蛋一样蓝,不是红。有人说,我这是为当作(zuo)家埋下了种子,因为父子冲突是文学母题。我无语,脸像映出蓝色火焰(yan)的烙铁一样红。

命运齿轮嘎嘎转,转到某种神秘(mi)约定中。1986年,受《麦田里的守望(wang)者》启诱,我勤奋的笔不甘心只写日记,开始写小说,并有幸在多年后出了第一本书(shu)《紫密(mi)黑密(mi)》(解放军文艺出版社出版)。书(shu)寄回家后,母亲给我来信说,父亲捧着(zhe)我的书(shu)在村里大走(zou)了一圈(quan)。那是一个6000人的大村庄(zhuang),我不知父亲要多久方能(neng)走(zou)完一圈(quan),只知父亲之后还要走(zou)一圈(quan)又一圈(quan)——母亲说,像抱着(zhe)个大孙子似的,不遗余力地广而告之,鼓吹(chui)我“造了一本书(shu)”。父亲读过半年私塾,去过杭(hang)州、上海,能(neng)看(kan)报纸。他知道书(shu)是写出来的,但他偏不说写,偏要说“造”。

这是他的创作(zuo),也是他的创造。

无疑,“造”比(bi)“写”更形象(xiang)、更壮观,也更符(fu)合一个农(nong)民的语法。从(cong)那以后,我赋予自己一个私密(mi)的称谓:造书(shu)的人。这是个小小的收获,意味却(que)是深又长(chang):我和父亲久深的冷战(zhan)大抵(di)就是从(cong)此开始消融,如冰封的大地回春,我鼓励自己输(shu)出优秀的情感,拒绝简(jian)单粗暴,而是成熟、理(li)性(xing)、高尚地对待过往、过错、过失。这是个不错的话题,令人愉快,但不宜在此赘(zhui)述。

命运齿轮不停转,转得我晕头转向。作(zuo)为一个写作(zuo)者、造书(shu)的人,我经常(chang)不理(li)解自己。有时我觉(jue)得自己天生是个造书(shu)人,因为童年是那么不幸——海明(ming)威说不幸的童年是作(zuo)家最好的训练,我有童子功(gong),心中有淤泥(ni)要疏(shu)浚,造书(shu)是我的命,也是渡我的桨(jiang);有时我又觉(jue)得自己并不配造书(shu),因为我造一本书(shu)是那么难苦,每每都是殚精竭虑,颠来倒去推敲(qiao)、修改(gai),又不免胎死腹中,这样的惩罚像季节一样更替不止。两种感受像冤家死对头,从(cong)不悔改(gai),不时神出鬼没(mei),搞得我时常(chang)厌倦人世、怀(huai)疑人生。但人生怀(huai)疑也得过啊,就这样我过了青春,过了中年,过了花甲年,“造”了一堆作(zuo)品,有所谓的“谍战(zhan)三部(bu)曲”(《解密(mi)》《暗算》《风声》),也有《人生海海》《人间(jian)信》等这样的“故乡曲”。

毋(wu)庸讳言,现在中国传(chuan)统小说处(chu)于窘迫的境况,读者不买(mai)账,小说在日益边缘化。像一对朋友,关系有些微妙,甚至有冲突。我以为,这时我们小说家尤其要拿(na)出姿态,为小说前途思(si)虑,不要太自以为是、自私自利(li),必须开阔心胸、眼界,练好金(jin)刚钻(zuan),拿(na)出真功(gong)夫,而不是耍唬弄人的小把戏。我一直试图(tu)在做这方面努力:放下小说家故作(zuo)高深的姿态,改(gai)变传(chuan)统小说的腔调,从(cong)语言和故事层面寻求一种无障碍的阅读、激发好奇心的阅读。我像克制体重(zhong)一样,克制小说故作(zuo)高深,克制使(shi)用难字、生字、涩词,同时忌惮平铺直叙、线性(xing)叙事、流水账、无技巧。我不想装深沉。这不是一对矛盾,而是今日读者给我们下的战(zhan)书(shu)。

我用脚“写”的第一本游记

罗维孝

我早年当过兵,后来在家乡四川(chuan)雅(ya)安电力集团公司工作(zuo),因身体不好提前退养。医生说,冬泳可以预防、治疗多种疾病,我便把冬泳培养成最大爱(ai)好,寒冬腊月依然在青衣江里“扎(zha)猛子”。

我从(cong)小有一个愿望(wang):沿着(zhe)川(chuan)藏公路(lu)走(zou)到拉萨,走(zou)最想走(zou)的路(lu),看(kan)最想看(kan)的景(jing)。于是我和几位冬泳爱(ai)好者相约:骑车上“屋脊(ji)”!

2005年5月22日,我们一行7人踏上了骑行青藏高原的旅程。

骑游青藏高原,说起来轻松,等真迈出第一步(bu),才知其中的艰辛。途中要翻越(yue)折多山(shan)、海子山(shan)、唐古拉山(shan)等多座高耸(song)入云的山(shan)峰(feng),还有瞬息万(wan)变的恶劣气候(hou),一路(lu)上随时可能(neng)遭遇暴风雪。突遭藏獒袭击(ji)、路(lu)遇激流险阻(zu)、遭遇暴风雪挣(zheng)扎(zha)求生、路(lu)遇塌方差点(dian)被埋、为探路(lu)一脚踏空(kong)险些掉下深渊……这诸多真实而惊险的情景(jing),让我想起来都觉(jue)得后怕。这些不但挑(tiao)战(zhan)着(zhe)人的体能(neng),更挑(tiao)战(zhan)着(zhe)人的意志。

6月25日,我们抵(di)达拉萨。7人的队伍只剩下我和梁辉(hui)、郭绍奎3人。后来,我和梁辉(hui)又从(cong)拉萨出发,骑行青藏公路(lu)返回。骑至羊八井(jing),青藏铁路(lu)轨道正在铺轨。施工负责人执意请我们参(can)观刚刚铺就的最远端(duan)铁轨,称我们是“青藏铁路(lu)的第一批游客(ke)”。

途中,我们登上了唐古拉山(shan)口。雨雪过后的唐古拉山(shan)雄伟壮丽,不远处(chu)是即将竣工的世界海拔最高的火车站。我俩“聊发少年狂”,任由自行车一路(lu)飞驰而下,痛快地尽享在天路(lu)上“飞翔”的感觉(jue),半天时间(jian),我们竟一口气“飞翔”了127公里。

7月22日,我们经成都回到了出发地雅(ya)安。历时62天,我用自行车画出一个万(wan)里圆弧。

从(cong)青藏高原回来后,很多省内外(wai)的“驴(lu)友”找到我,向我打听骑游青藏高原的相关事项。这让我突然想到,为什(shi)么不把这次的经历用文字记录下来呢?记录下行程的豪情与欢乐、艰难与痛苦,记录下青藏高原磅礴的气势,记录下沿途纯粹的自然美,记录下旅途中的那一个个瞬间(jian)。

但我仅有小学三年级(ji)文化水平,写作(zuo)的艰辛并不亚于重(zhong)上一次高原。我花了整整一年时间(jian),六易(yi)其稿,终于完成了创作(zuo)。

“这是一本充满真情实感和心路(lu)历程的好作(zuo)品。”四川(chuan)民族出版社编辑听说后,主动上门索稿。在第十七届全国图(tu)书(shu)交易(yi)博(bo)览会(hui)上,《问道“天路(lu)”——骑游青藏高原六十二天》一书(shu)举行了首发式。

此后,我开始“轮走(zou)天涯”,骑着(zhe)心爱(ai)的单车遍游神州大地,其间(jian)3次踏上青藏高原,用轮迹丈量了4条(tiao)进藏公路(lu)(川(chuan)藏、青藏、滇(dian)藏、新(xin)藏公路(lu))。继而从(cong)大熊猫发现地四川(chuan)雅(ya)安宝(bao)兴县(xian)邓池沟出发,穿越(yue)8个国家,行程1.5万(wan)多公里,最终抵(di)达大熊猫发现者阿尔芒·戴维的故乡法国艾斯佩莱特。骑行归来,我又开始“脚写的游记”,先后完成了《逐(zhu)梦行者》《悟道丝路(lu)》等书(shu)的创作(zuo)。

我今年75岁了,除(chu)了每天坚持游泳和在市(shi)郊(jiao)短途骑行健身外(wai),还办了一个公益的骑行游历博(bo)物馆,陈列我的创作(zuo)手稿、拍(pai)摄的照片、骑行过程中收集的纪念品。我每天都在博(bo)物馆“上班”,接待来自各(ge)地的游客(ke),博(bo)物馆已成为雅(ya)安的网红点(dian)、游客(ke)的“打卡地”。

我读的第一本诗集

吕(lu)玉霞

最近,媒体上一句“二姐,您别写了,再写就该进课文了”,让我受宠(chong)若(ruo)惊。我不过是个爱(ai)写点(dian)“土味顺口溜”的普通农(nong)人,却(que)得到这么大的关注。我写的诗,不过是把生活的酸甜苦辣、四季的更迭变换,用自己的方式记录下来,就是我想对网友说的话,是一种分享。“这是晨起暮落的成果(guo),这是劳苦耕种的答谢,这是汗珠滴落的皎洁(jie)”,这就是我的生活,实实在在,充满泥(ni)土气息。

跟很多孩子一样,我的诗歌启蒙(meng)来自《唐诗三百首》。读唐诗,是在完全不解诗意下的背诵,在模糊的记忆(yi)里有父亲的背影。煤油灯(deng)下,父亲用粗糙的双(shuang)手堆砌着(zhe)地瓜干,一边干活,一边教我,他诵一句,我诵一句。父亲的声音浑厚有力,我一脸懵懂,稚嫩重(zhong)复。

上学了,我再读《唐诗三百首》,知道了《赤壁》出自杜牧之笔,《鹿柴》的作(zuo)者是王(wang)维,也喜欢上了李白的“金(jin)樽清(qing)酒(jiu)斗十千,玉盘(pan)珍馐直万(wan)钱(qian)”,还能(neng)站在讲台上骄傲地背诵那些经典之作(zuo)。或许(xu)是因为我爱(ai)读诗,能(neng)在老师面前熟练背诵,小学五年我一直是老师喜欢的好孩子。

读初(chu)中后,记得学校来了一位语文老师,很年轻,比(bi)学生们大不了几岁。他要求每篇古诗文都要背诵,大家站在操场上,背诵古诗文,谁背得好就可以回教室听老师讲解。我总是最早进教室的那几个。因为喜欢唐诗,我还拿(na)家里的土鸡蛋跟同学换小人书(shu)版的《唐诗三百首》。因为反复阅读,我的作(zuo)文也有了很大进步(bu),甚至被老师拿(na)到课堂上朗读。每次,我都会(hui)兴高采(cai)烈(lie)地回家炫(xuan)耀。

那时我最喜欢的诗人是李白,他的诗豪迈,总能(neng)激励我。唐诗之外(wai),我开始阅读更多的传(chuan)统诗词,我也喜欢苏东坡。李白、苏东坡让我感觉(jue)遇到什(shi)么问题都不可怕。少年的我,曲解“将进酒(jiu)”的含义,天天幻想着(zhe)鲜衣怒马、气吐眉(mei)扬(yang)!

16岁了,我不再上学,把人生的青春时光交给了轰隆隆的织(zhi)布机,在家乡纺织(zhi)厂做了10多年纺织(zhi)女(nu)工。我被评(ping)上操作(zuo)能(neng)手,获得劳动模范称号,而最开心的是拿(na)到工资(zi)的那一刻,因为可以去买(mai)喜欢的杂志了。我如饥似渴地阅读,把看(kan)到的好词好句抄(chao)在本子上,反复品读。那些有温度的文字,陪伴我度过无数个夜班的晚(wan)上、汗流浃(jia)背的农(nong)忙时节。读着(zhe)读着(zhe),我幻想着(zhe)自己有一天也可以写文章、写诗。

后来的后来,为人妻,为人母,走(zou)过了人生路(lu)上的风风雨雨,柴米油盐(yan)的缝隙,阅读总在不经意间(jian)给我指引(yin)和力量。2022年,我开始接触网络,写了很多小文章。3年里,我学会(hui)了拍(pai)摄、剪辑、直播,学会(hui)了思(si)考,而更大的成长(chang),来自对诗歌的学习。

有人问我,“读书(shu)有用吗?你半生已过,还在种地?”也有人说,“读书(shu)不给学历,不能(neng)找到好工作(zuo),等于浪费(fei)时光。”我来不及去想,因为属于我的个人时光,大多只有晚(wan)上,生命的亮(liang)光就在那些书(shu)中和诗行里。

田野里,我写下“借您的烤炉把红薯烤香”,“这是春吗?这不是春。这是花红柳绿的宣言。”“落笔千行应华章,美了田园醉了山(shan)岗。”我以土为纸,以山(shan)水为墨,书(shu)写自己眼中的田园和我看(kan)到的农(nong)人精神,书(shu)写我的家乡,书(shu)写生活的希望(wang)。

我与AI共(gong)读的第一本文学书(shu)

何沐阳

这两天,正在湘西凤(feng)凰古城推动文旅项目“心漾凤(feng)凰”,在沱江岸边晨跑,看(kan)着(zhe)沱江上升腾的水汽隐约着(zhe)吊脚楼,突然想起,我是不是应该重(zhong)读一下沈从(cong)文的《边城》,在这AI时代做一种解构和缅怀(huai)!

2025年的今天,人工智能(neng)已渗透进生活的每个褶(die)皱——当AI绘画工具复刻出莫奈的笔触,ChatGPT代笔完成情书(shu),元宇宙技术重(zhong)构社交形态,当算法以秒为单位重(zhong)塑人类(lei)文明(ming)时,重(zhong)读沈从(cong)文1934年写就的《边城》,恍若(ruo)从(cong)数据洪流中打捞(lao)出被遗忘的月光。这部(bu)现代文学牧歌传(chuan)统的巅峰(feng)之作(zuo),以青山(shan)白塔、渡船黄狗编织(zhi)的湘西图(tu)景(jing),发出技术狂飙时代最深层的叩问:在万(wan)物皆可量化的数字丛林(lin)里,何处(chu)安放人性(xing)的温度?

茶峒的时光流淌如酉水,端(duan)午的龙舟、中秋的对歌、冬日的暖酒(jiu),构成循环往复的岁月年轮。老船夫几十年来不知把船来去渡了多少年的坚守,与算法每秒万(wan)亿次的计算形成刺目对比(bi)。沈从(cong)文笔下“溪流如弓(gong)背,山(shan)路(lu)如弓(gong)弦”的拓(tuo)扑意象(xiang),恰似对抗(kang)线性(xing)时间(jian)观的隐喻——技术追求单向度的效率提升,而边城式的生命美学更看(kan)重(zhong)循环中的永恒价值。当AI将人类(lei)决策压缩成概率模型时,翠(cui)翠(cui)在虎耳草梦境中的等待,恰恰证明(ming)了某些情感无法被优化的算法解构:傩(nuo)送“也许(xu)明(ming)天回来”的开放式结局(ju),恰如对抗(kang)确定性(xing)宿命的诗意宣言。

沈从(cong)文构建(jian)的湘西世界,人际纽带如同渡船缆索般(ban)紧密(mi):老船夫将草烟塞进行人包袱的细节,顺顺慷(kang)慨(kai)济人的码头伦理(li),都构成费(fei)孝通所言“乡土中国”的格局(ju),对应解构现代社会(hui)的原子化危机。当DeepSeek能(neng)模拟人类(lei)99%的语言模式时,《边城》中那些欲说还休的沉默(mo)时刻更显珍贵——翠(cui)翠(cui)听到歌声时“抿着(zhe)嘴儿,不声不响”的悸(ji)动,恰是算法永远无法复制的灵魂震颤。

《边城》的文字被比(bi)作(zuo)“新(xin)摘的烟台玛瑙樱桃”,这种充满生命力的语言美学,在AI生成的标准化文本中愈发稀缺。小说里“月光如银子”“虫声繁密(mi)如落雨”的通感修辞,与机器学习对修辞范式的数据挖掘形成有趣(qu)对照。当自然语言处(chu)理(li)技术能(neng)精准分析《边城》的句法结构时,我们更需要重(zhong)拾那些“厚道而简(jian)单的灵魂”——老船夫讲述翠(cui)翠(cui)母亲故事时的倒叙手法,不仅是叙事技巧,更是对生命记忆(yi)的虔诚守护。这种将悲剧升华为美学的能(neng)量,恰是冰冷算力难以企及的精神高原。

当马斯克宣称“人类(lei)可能(neng)只是硅基生命的引(yin)导程序(xu)”时,沈从(cong)文埋下的伏笔愈发清(qing)晰:翠(cui)翠(cui)等待的不仅是傩(nuo)送,更是人类(lei)在技术洪流中守住的那份优美、健康、自然而又不悖乎人性(xing)的人生形式。或许(xu)正如小说结尾(wei)那道开放的选择题——AI时代的我们,同样站在“永远不回来”与“也许(xu)明(ming)天回来”的永恒张力中,而答案永远存在于人性(xing)与技术的对话深处(chu)。

我主编的第一套丛书(shu)

聂震宁

我从(cong)事编辑工作(zuo)后,主持编辑的第一套丛书(shu)是“文科知识百万(wan)个为什(shi)么”(漓江出版社出版)。那是很久以前的事了。那时我在漓江出版社担任编辑室主任。漓江出版社当时在外(wai)国文学出版领域影响颇(po)大,社里决定在原创文学和普及读物出版上有所拓(tuo)展。经过市(shi)场调查发现,图(tu)书(shu)市(shi)场上知识普及读物出版很不平衡,“十万(wan)个为什(shi)么”是理(li)科的,“千万(wan)个为什(shi)么”也是理(li)科的,用一句话来说就是“理(li)盛文衰”。我们决定做一套“文科知识百万(wan)个为什(shi)么”。

1990年1月,我们确定了编辑出版这套丛书(shu)的计划,包括22个分册,秉(bing)持“好中求快”原则。“求快”,既是为了在市(shi)场竞争中捷(jie)足先登,也是避免撞车,担心其他出版社挤到这条(tiao)道上来。有人提出就近组织(zhi)书(shu)稿,便于突击(ji)撰稿。为中学生编撰文科知识普及读物,稍有专业修养的作(zuo)者都不难承担,出版社所在的广西不乏这样的人选。可这想法很快被大家否定。既然“求好”,首先要有好主编、好作(zuo)者。在知识普及读物方面,漓江出版社在读者中尚未建(jian)立信誉。倘若(ruo)主编、作(zuo)者不具备应有的信誉度,这套丛书(shu)要实现成功(gong)传(chuan)播恐怕会(hui)很难。

基于这样的考虑,我们决定以北京丰富的学术文化资(zi)源为组稿目标,以国内权威专家学者为合作(zuo)对象(xiang),形成出版物的信誉和感召力。事不宜迟。1990年春节刚过,我就直奔北京。我,一个小小出版社的小小编辑,逐(zhu)一敲(qiao)响了数十位著名专家、学者的家门。

我在北京大学上过学,门道还算熟,于是比(bi)较顺利(li)地请到了《中国文学》分册主编袁行霈和《法律》分册主编沈宗灵。漓江出版社与中国社会(hui)科学院外(wai)文所合作(zuo)最多,时任所长(chang)叶(ye)水夫自然就成了《外(wai)国文学》分册的主编。中国出版协会(hui)秘(mi)书(shu)长(chang)叶(ye)至善向来就很关心青少年普及读物的出版,爽快地把《文学知识与写作(zuo)》分册主编应承下来。每个分册都要组织(zhi)撰稿人队伍,《人民文学》杂志社和人民文学出版社的一些编辑是老朋友,《文学知识与写作(zuo)》的撰稿人也有了。

丛书(shu)中多位主编是辗转找到的。《新(xin)闻出版》分册主编萧乾、《汉语》分册主编张寿(shou)康、《戏曲戏剧》分册主编黄宗江等都是通过各(ge)种渠道拜访(fang)到,获得他们的欣(xin)然应允。

组稿找到门路(lu)不易(yi),把合作(zuo)谈下来似乎更不容易(yi)。拜访(fang)拟定分册主编时的谈话要作(zuo)相当准备,因是出版社设计的选题,专家学者们并没(mei)有思(si)想准备,谈话尤其需要具有一定的说服力和鼓动性(xing),否则再好说话的人也会(hui)因心中没(mei)底而不敢接受。再有,22个学科科科要谈,还要保证不闹出常(chang)识性(xing)错误的笑话,不然对方也会(hui)因组稿编辑的浅薄、无知而谢绝合作(zuo)。为此,我特别注意做好拜访(fang)前的知识准备。那时还没(mei)有上网检索知识的做法,遇到心中没(mei)底时,就往王(wang)府井(jing)新(xin)华书(shu)店跑,临时抱佛脚也要找到一些专业书(shu)恶补一两个小时。

做编辑,一拍(pai)即合的组稿固然令人欣(xin)喜,可几拍(pai)也不合的组稿也很令人沮(ju)丧。有时眼看(kan)就要“成交”,忽然又声明(ming)没(mei)法干,真让人暗暗叫苦。这时须咬紧牙(ya)关,一计不成又生一计,一人不干再找一人,其中的曲折与委屈一言难尽。

在北京初(chu)春寒冷多风的街巷,我坐公交车甚至快步(bu)小跑穿梭了将近20天,22位主编相继就位。拿(na)着(zhe)名单去拜见著名作(zuo)家冰心,汇报这套丛书(shu)的意义,并代表出版社邀请她担任丛书(shu)总主编。冰心仔细看(kan)了名单,感叹道:“这么多人都能(neng)请到,你们不容易(yi)。”

大学者写小文章,以趣(qu)味知识导引(yin)青少年的求知欲望(wang),以广博(bo)知识拓(tuo)展其求知视野,并以此配合中小学课程教学,弥补青少年读物“理(li)盛文衰”的不足,这套丛书(shu)的出版一时传(chuan)为佳话,丛书(shu)还获得当时的“中国图(tu)书(shu)奖”一等奖。中央电视台决定拍(pai)摄专题片《希望(wang)你喜欢》,著名节目主持人董浩是专题片的主持人。他对我说:“青少年都需要优秀的知识普及读物,有了这么多名人做主编,书(shu)又出得不错,片子肯定好看(kan)。”

Copyright ? 2000 - 2025 All Rights Reserved.